Возвращение души«Ясная Поляна» — «Мелихово» |

|

ОтъездМузей-усадьба «Ясная Поляна» |

Ничего случайного не бывает — ни слов, ни встреч, ни ошибок, — только в молодости мы этого не понимаем.

Когда в день рождения сайта на странице Где бывали рядом с местом «Ясная Поляна» я написала "...даже ночевала в доме Волконского", это не было бахвальством — память не давала об этом забыть, душа рвалась туда...

"Чернышевский меня всего глубоко перепахал", — писал великий вождь мирового пролетариата. Я бы сказала: Толстой всю меня переехал, как тот паровоз у водокачки на станции Обираловка.

|

С детства любимым занятием было рыться в книгах, а книг было всегда много — переезжая с места на место, мы мешками их отдавали соседским детишкам.

И толстовская эпопея началась, конечно, с детских рассказов — картинку про мальчика в лаптях с котомкой за плечами, заглядывающего в окно деревенской школы, я помню до сих пор. Мальчик очень хотел учиться — я тоже захотела. Рассказ про сливовую косточку удивил: ну да, врать и воровать нехорошо, но об этом ли рассказ? Потом были «Детство. Отрочество. Юность» — и я нырнула туда, в ту жизнь, далёкую, другую, но настолько свою, что, возвращаясь оттуда, недоумевала вполне по-пастернаковски: "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?".

Тогда, в юности, это было поразительно: каждое слово, каждая мысль — твоя. Только, пока ты, как тургеневский Герасим, вместо членораздельного предложения мычишь что-то непотребное, этот бородатый старик всё уже сказал — именно твоими словами.

Это потом, с годами, уже без потрясений и иллюзий, понимаешь: ты не оригинален, "...повсюду страсти роковые и от судеб спасенья нет".

А Толстой, тем временем, как девятый вал, грозил накрыть с головой — на антресолях была обнаружена потрёпанная книга, заботливо укутанная в тонкую бумагу, — с ятями и ерами, без первых страниц, в твёрдом тёмно-зелёном переплёте, с выдавленными буквами на обложке «Графъ Л.Толстой». Это было прижизненное издание «Севастопольских рассказов», 1860-какого-то года. Яти и еры давались с трудом, да и рассказы проще было читать на простом, не буржуйском языке, но запах старой книги, запах времени, дурманил...

К тому времени уже были прочитаны юношеские дневники Толстого, моего на тот момент сверстника, и его планы на ближайшее будущее — "Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский... Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи..." — усугубляли ощущение собственной серости. Особенно потряс краткий пункт: "Написать правила", — то есть, правила жизни.

Последним ударом для юной души стала книга Виктора Шкловского из серии ЖЗЛ «Лев Толстой».

Тогда по телевизору шёл цикл передач Ираклия Андронникова — умнейшего, тонкого, щедрого на добрые слова в адрес друзей-соратников, — и я до сих пор помню его рассказ о Шкловском, вернее, о том, как они с ним по Риму гуляли.

|

"Его книги — отрицание традиционных жанров, отказ от них, каждый раз — внежанровая, еще небывалая форма", — абсолютно точно писал о Викторе Шкловском И.Андронников.

|

Наверное, после этой передачи, заражённая восхищением, которого не скрывал Андронников, я и нашла в библиотеке эту книгу. И всё — я пропала. Я упивалась эрудицией Шкловского, образностью языка, парадоксальным острым умом, наслаждалась афористичным стилем и поражалась тому чувству собственного достоинства, с которым он общался с великим писателем.

Талант писателя-биографа, на мой взгляд, заключается не в том, чтобы заставить читателя увидеть известную личность своими глазами, а чтобы, закрыв книгу, читателю захотелось узнать об этом человеке как можно больше, прочитать ещё много-много-много, чтобы иметь право на собственное суждение.

И была ещё одна причина, почему имя Толстого не могло не звучать в нашей семье — папина кузина, моя любимая Тётушка, была по работе связана с «Ясной Поляной».

Тётушке досталась нелёгкая судьба — в год её рождения шла Первая мировая война, и её отец, брат папиной мамы, офицер русской армии, защищал Родину (именно о нём, «белогвардейской морде», внезапно узнала когда-то юная пионерка).

В понятие чести русского офицера не входило изменять присяге, даже если сам монарх отказался служить России — мой двоюродный дед с армией адмирала Колчака дошёл до Сибири. Ну а дальше — арест, отсидка, опять арест... Жить оставили, но перепугали на всю жизнь. И сýдьбы детей, дочерей, пошли наперекосяк. Впрочем, как пелось в песне, — "... это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография".

В 1930-е годы, когда пошла очередная волна репрессий, снова вспомнили о бывшем колчаковском офицере, тихом учителе в небольшом волжском городе, и отправили строить социализм в Воркуту. Тётушку вытурили из комсомола, а заодно — из мореходки, где она училась на штурмана. Детям врагов народа надо было выбирать профессию, облегчающую им жизнь на лесоповале, — Тётушка выбрала специальность лесовода.

Прошли годы, уже был реабилитирован её отец, новый вождь заклеймил культ личности того, кому верноподданнически служил, а в «Личных делах» родственников «бывших врагов народа» по-прежнему лежали все поднаготные бумажки, кому-то безоговорочно перекрывавшие путь в науку, кому-то указующие: от сих до сих.

Тётушке повезло, кандидатскую диссертацию защитить позволили, а вот докторская так и провалялась в письменном столе её домашнего кабинета: шиш тебе, а не докторская, — так примерно аргументировал товарищ из Первого отдела принятое решение Учёного совета.

В то время, о котором я рассказываю, она работала в головном НИИ лесоводства и подолгу жила в имении Толстого, расположенном в нескольких километрах от недавно (в то время) построенного Щёкинского химкомбината.

При чём тут химкомбинат? А построили его без учёта розы ветров — как только загудел химический гигант в полную мощь, так вся химическая дрянь и накрыла «Ясную Поляну», лесопосадки стали погибать. А специалисты по защите лесонасаждений начали их спасать.

И однажды Тётушка, отправляясь в очередную командировку, пригласила нас с предбывшим мужем к себе в гости. Те два дня я помнила всю жизнь.

Там я познакомилась с человеком, который провёл экскурсию по дому Толстого только для нас — да так, что каждый раз за прошедшие годы, вспоминая о Ясной Поляне, я слышала его грассирующую речь, эмоциональный захватывающий рассказ о людях давно ушедших. И казалось, что всё семейство лишь отъехало куда-то на время, а стóит нам покинуть дом, они снова соберутся за большим столом на вечерний чай...

|

| Это был, как мне тогда казалось, глубокий старик, начавший работу в «Ясной Поляне» ещё во время войны, — секретарь Сергея Львовича, сына Толстого, хранитель и лучший экскурсовод дома-музея, — Николай Павлович Пузин.

После его экскурсии моё «толстовство» перешло в маниакальную стадию: я скупала и читала всё, что было опубликовано о Толстом, — воспоминания его детей, сестёр Берс, всех секретарей, друзей-сподвижников, перечитала дневники и письма Толстого и Софьи Андреевны, заставляла Тётушку привозить из Ясной Поляны «Яснополянские сборники».

Даже своему ребёнку-младенцу, перепутавшему день с ночью, в качестве успокоительного и снотворного вслух читала «Анну Каренину». Глазастая моя Радость мгновенно переставала хныкать и внимательно слушала любовную историю, завершившуюся смертоубийством в городе Железнодорожном ровно сто лет назад...

| | Н.П.Пузин (1911-2008) | |

Я разгадывала Толстого всю жизнь.

И всю жизнь мечтала вернуться в Ясную Поляну, хотела показать её СБ, провести его по тем тропинкам, которые помнила страшно-сказать-сколько-лет, рассказать о своём Толстом и о тех людях, которые мне открыли Ясную Поляну — о Тётушке и Пузине.

|

Как словами описать чувство возвращения души?

"Душа — стекло. Бог — это свет, проходящий через стекло", — написал Толстой.

Там, внутри, что-то тихо зазвенело, когда перед глазами появились знаменитые белые башенки с куполами.

|

| Во времена князя Волконского на въездных башнях были укреплены железные ворота, в самих башнях укрывались от непогоды сторожá, а в том белом домике, где теперь располагается музейная касса, жил садовник.

В 1890-е в домике была школа для крестьянских детей, в которой преподавали дочери Толстого Татьяна и Мария.

|

Эти башенки, да ещё старый одноэтажный дом с мезонином, — всё, что осталось от тех времён, когда Ясная Поляна перешла по наследству к деду будущего писателя — князю Николаю Сергеевичу Волконскому — от отца, первого владельца имения из рода Волконских, Сергея Фёдоровича, купившего Ясную в 1763 году.

|

| В своих воспоминаниях Лев Николаевич рассказывает, что его дед, достигнув при Екатерине чина генерал-аншефа, "вдруг потерял своё положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потёмкина, Вареньке Энгельгардт". За что якобы и был сослан воеводой в Архангельск. Другие потомки, правда, пишут, что Н.С.Волконский служил в Архангельске при Павле I.

При Павле, в 1799 году, он выходит в отставку, женится на Е.Д.Трубецкой и поселяется в Ясной Поляне. Жена вскоре умирает, оставив князя с единственной дочерью Марией, ставшей после смерти отца владелицей имения. | | Князь Н.С.Волконский (1753-1821) | |

|  | Мария Николаевна Волконская

(1790-1830) | Николай Ильич Толстой

(1794-1837) |

Замуж она вышла за своего родственника графа Николая Ильича Толстого, а 28 августа 1828 года Мария Николаевна родит своего четвёртого сына и назовёт его Львом — так звали когда-то её жениха, умершего незадолго до назначенной свадьбы, Льва Голицына, сына той самой Вареньки Энгельгардт.

Через два года, вскоре после рождения дочери Маши, Мария Николаевна умирает.

|

| Сергей, Николай, Дмитрий, Лев (1854)

|  | | Мария (1861) |

В 1847 году, когда родителей уже давно не было в живых, между детьми Толстыми состоялся раздел наследства; 19-летнему Льву как младшему сыну достаётся наименее доходное поместье — Ясная Поляна. Он бросает учёбу в Казанском университете (в 1841 году одна из тётушек-опекунш увозит детей Казань, где когда-то служил их отец и где у Толстых было имение) и формулирует в своём дневнике тот самый план жизни на ближайшие годы, который так поразил меня в юности.

Попытка освободить своих крепостных и дать им самостоятельность успехом не увенчалась — крестьяне от свободы отказались. Молодой граф обиделся и уехал в Петербург, намереваясь там навеки поселиться.

В 1851 году вместе с братом Николаем он уезжает на Кавказ, где уже несколько десятилетий подряд победоносная русская армия объясняла местному населению, кто в доме хозяин. Потом была Крымская война (1853—1856) и Четвёртый бастион — самое кровопролитное место в Севастополе.

В 1856 году Толстой выходит в отставку и возвращается в своё имение, прожив в нём с небольшими перерывами почти до своей смерти: в ночь на 28 октября 1910 года он ушёл из Ясной Поляны, а вернулся сюда через две недели — уже навсегда.

Тогда, на следующий день после его ухода, папарацци кинулись следом за Толстым, строча телеграммы в газеты и журналы о местонахождении писателя. И только один из них отправился в Ясную Поляну.

Лев Николаевич пытался уходить из дома уже несколько раз, его замученная жена пыталась несколько раз топиться. И в то утро, прочитав прощальное письмо мужа, подписанное "Лев Толстой", она побежала по Прешпекту — в одном платье. Её вытащили из пруда дочь Александра и В.Булгаков, последний секретарь Толстого, а сообразительный репортёр отбил в редакцию газеты телеграмму: "Графиня изменившимся лицом бежит пруду". (Кстати, телеграмма, полученная глубокой ночью подпольным советским миллионером, вполне может быть одним из ключиков к биографии великого комбинатора. Впрочем, это совсем другая история.)

|

| Над Большим прудом, как и тогда, сто лет назад, склонили ветви старые пушистые деревья. Только вот серебристой гладью поверхность пруда не назовёшь — прибрежная полоса поросла тиной.

При Толстом один берег пруда принадлежал ему, барину, другой — крестьянам. По-прежнему на барском берегу среди густых зарослей виднеется баня, на другом берегу, отражаясь в пруду, стоят красивые дома деревни под названием Ясная Поляна.

|

В кассе мы взяли талончики на экскурсию, которая должна была начаться через час в этом же месте, и, вместо того чтобы, как все нормальные туристы, направиться по «Прешпекту» к Главному дому, я схватила СБ за руку и потащила в сторону, в заросли кустов. Вопрос "Ты куда?!" остался без ответа.

Я помнила тут все тропинки: вот сейчас мы спустимся в «Аглицкий» парк, выйдем к Нижнему пруду, потом чуть вверх — там будет ещё один небольшой пруд, потом выйдем к парку «Клины»...

|

| Туда, в центр парка, разбитого на клинья, величаво вышагивал со стороны своего дома с мезонином грозный князь, а восемь крепостных музыкантов в камзолах, чулках и башмаках потихоньку настраивали свои скрипки.

В центре этой концертной площадки по-прежнему высится огромное дерево и так же, как двести лет назад, прямыми лучами расходятся по-барски безалаберному парку самые красивые его аллеи...

|

... Они сидели на низкой лавке, когда мы ранним утром глубоко-застойного года приехали в Ясную Поляну.

Тётушка хитро прищурилась — то ли ей мешало солнце, освещавшее шмакодявку, то ли она призадумалась, стоит ли эту шмакодявку знакомить с соседом по лавке — и, повернувшись к нему, произнесла:

— Николай Павлович, это моя племянница.

И с таким же хитрым глазом сказала уже нам:

— Знакомьтесь, это Николай Павлович Пузин — лучший в стране знаток Толстого.

Я чмокнула Тётушку и от испуга протянула руку Пузину.

На меня взглянули глаза доброго сказочника Оле-Лукойе. Сказочник встал, взял мою ладошку и накрыл её своей левой рукой...

|

Это прикосновение я вспомнила сейчас, накануне поездки.

Я вдруг поняла, что через два рукопожатия знакома и с Толстым,

и с Софьей Андреевной, и со всей семьёй из Ясной Поляны.

И с Чеховым, и с Чайковским, и с Репиным, и с Тургеневым...

|

| Тот же дом, те же (или такие же) лавки, терраса со смешными детскими балясинами, цветник — такой же, каким его посадила Софья Андреевна...

И только торчащий кол вместо «Дерева бедных» в центре площадки перед домом намекает: нет, ребята, всё не так...

|

| На лавке под вязом в ожидании барина собирались нищие, крестьяне — кто-то приходил с просьбой о помощи, кто-то за милостыней. Этот вяз в семье Толстого называли «Дерево бедных».

| "В пять звонят в колокол, который висит на сломанном суку старого вяза против дома, мы бежим мыть руки и собираемся к обеду..." (И.Л.Толстой, Мои воспоминания)

|

| | Л.Н.Толстой с внуками, 1908 | |

| К концу 1960-х дерево разрослось и накренилось над крышей дома, грозя рухнуть на него — вяз к тому времени был наполовину мёртв, разбитый молнией. Музей обратился в вышестоящую организацию, та — дальше и выше, бабка за дедку, дедка за репку — выкопали репку. Дерево спилили, обработали специальным лаком и убрали с глаз долой.

Мне тогда Тётушка подарила отполированный диск с годовыми кольцами — срез с толстой ветки «Дерева бедных».

| | «Дерево бедных», 1960-е | |

| На месте старого вяза посадили новое дерево. И, судя по фотографии в путеводителе, купленном в эту поездку, вяз неплохо себя чувствовал.

Путеводитель написан Н.П.Пузиным и издан совсем недавно, в 2005 году. Куда в очередной раз исчезло «Дерево бедных» — неизвестно.

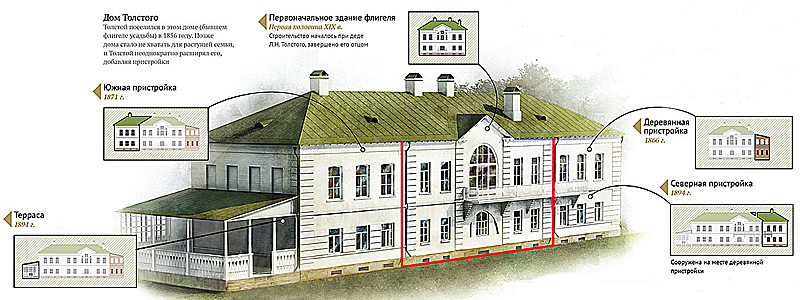

| Этот дом, ставший главным, Большим домом Толстого, был изначально одним из двух флигелей, построенных дедом писателя князем Волконским. И ещё князь успел заложить фундамент и возвести первый каменный этаж главного дома — на одной оси с флигелями, точно посередине между ними.

Достроил дом будущий отец писателя, Николай Ильич, — это был огромный особняк в стиле ампир, с колоннами и балконами, с лепниной и паркетом. В «Воспоминаниях» Толстой писал, что в доме было 42 комнаты.

В этом доме прошли детство и отрочество Лёвочки Толстого.

|

|

| Юность требовала расходов — отчим домом молодой поручик оплатил свои карточные долги в 1854 году. Дом был продан на вывоз в соседнее село Долгое.

А когда выросшие дети спрашивали его, где он родился, он подводил их к посаженным на месте дома деревьям и показывал на макушку высокой лиственницы: "Вон там была маменькина комната, там я и родился, на кожаном диване..."

|

Через 43 года после продажи дома, в 1897 году, Толстой приезжал в село Долгое. В его дневнике от 6 декабря есть запись: "4-го ездил в Долгое. Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний".

В 1913 году усадьба в Долгом была выкуплена местными крестьянами, полуразрушенный дом был разобран.

|

| Нет давно той лиственницы, уцелевший кожаный диван несколько раз менял своё расположение в доме писателя, а здесь, среди высокой травы, слегка кособоко и стыдливо разместился поставленный уже в советское время камень с надписью...

|

| Дом князя Волконского, якобы отказавшегося породниться с всесильным Светлейшим, при его внуке графе Льве Николаевиче был отдан многочисленной прислуге; здесь же были мастерские и помещение для крупного рогатого скота.

А в советское время клетушки-комнатушки дворовых людей графа — прачек, кухарок и коновалов — отданы были музейным сотрудникам. Там жила во время командировок и моя Тётушка...

|

— Племянница, а ты повесть «Поликушка» читала?

Дело было в сумерках. В небольшой, с низкими потолками, комнате несколько человек (кто на табуретках, кто на кроватях) дружно пили чай с тульскими пряниками и конфетами-баранками, привезёнными московскими гостями.

— Да, совсем недавно, — напряглась я. — А что?

— Ну как — что?! Соображай.

— Ой! — пискнула племянница и взглянула на потолок.

— Вот именно, — удовлетворённо хрумкнула баранкой Тётушка.

Заснуть я не смогла: изо всех углов на меня смотрели то густо-чернобровый князь Волконский, похожий на Анатолия Кторова из фильма «Война и мир», то с чёрной перевязью на глазу князь Таврический, то простоволосая распаренная прачка, утопившая в корыте младенца, то бедолага Поликей, Поликушка, с неудавшейся попыткой начать новую жизнь. На чердаке явно что-то происходило — кто-то тяжело топал и глухо стонал.

Вместо спасительной молитвы, которую она ещё не знала, комсомолка, спрятавшись под одеяло, твердила речитативом: "Вихри враждебные веют над нами..."

|

| Белоснежный одноэтажный дом будто лежал на невысоком пригорке, растянувшись вдоль бывшей дворни.

По дорожке мимо дома цокали копыта лохматых пони, оседланных юными наездниками. Важно задрав курносые носы, жокеи, не глядя по сторонам, доцокали до конюшни, сползли с сёдел и передали сбрую взрослой тёте.

|

Тут же вокруг мини-лошадок собралась детвора — глазёнки загорелись, хотелось погладить или прокатиться.

— А можно с пони сфотографироваться? — робко осмелилась спросить чья-то бабушка.

— Нет! — рявкнула тётя и резко дёрнула за собой ни в чём не повинную лохматую скотину.

"Уж не бонна ли это молодого графа Толстого, уж не самого ли Ивана Владимировича посчастливилось нам лицезреть?" — подумалось грешным делом.

Был уже полдень — шеренги экскурсионных автобусов выстроились у въезда в усадьбу, толпы туристов заполонили аллеи и тропинки парка.

Поразило неимоверное количество японцев — то ли для них, неугомонных, это всего лишь очередная точка на глобусе, то ли в Японии действительно чтят Толстого и помнят его дочь Александру, уехавшую туда в 1929 году после неоднократных арестов и отсидок.

Одна японская парочка поразила до онемения: они, японцы, между собой разговаривали по-русски.

Ровно в назначенный срок у Большого пруда началась экскурсия. Молодая девушка абсолютно бесстрастно излагала «факты биографии великого писателя» — без эмоций, без комментариев, без подробностей — информация общеизвестна и минимальна, голос строг и сух.

|

| Та дорога, которая поднимается вверх от известных на весь мир белых башенок, со времён князя Н.С.Волконского называется «Прешпектом».

По сторонам аллеи при князе были посажены берёзы, и часто Толстой упоминал свой «Прешпект» под названием «Берёзовая аллея».

|

К началу XX века берёзы состарились, и вместо них были посажены ели, которые не пережили введения в строй Щёкинского химического комбината. По рекомендациям лесоводов «Прешпект» снова стал березовой аллеей — этим берёзкам, которые уже сомкнули кроны над главной дорогой к дому Толстого, чуть больше сорока лет.

О «Прешпекте» экскурсовод упомянула примерно так:

— Сначала аллея была берёзовой, потом высадили ели, потом решено было восстановить «Прешпект» в его историческом виде.

— Скажите, пожалуйста, — встряла я в паузе, — а музей сейчас взаимодействует с институтом лесоводства?

— Это не мой вопрос, я филолог, — отрезала строгая девушка в майке со словами Red Sea.

|

Фото- и видеосъёмка в зданиях музея запрещена, поэтому

рассказ о главном доме иллюстрирую картинками с миру по нитке

— из путеводителей, книг и интернета

|

Дом Кузминских

Левый флигель, в котором сейчас размещён Литературный музей, в семье Толстого называли «Тот дом».

Построенный по собственному проекту деда писателя, князя Н.С.Волконского, в стиле итальянского палаццо, он сохранился в том виде, каким был в начале XIX века.

В 1859 году, вскоре после возвращения в имение, Лев Толстой открыл в этом здании школу для крестьянских детей, которая просуществовала четыре года. Здесь же размещалась редакция издававшегося им педагогического журнала Ясная Поляна и здесь же некоторое время жил он сам. Позднее, в 1870-х годах, флигель в качестве гостевого дома был предоставлен семье сестры жены Льва Толстого, Софьи Андреевны, — Кузминским. И «Тот дом» стал называться ещё и Домом Кузминских.

|

| В тесных комнатках Литературного музея, за стеклом, в полумраке теснятся фотографии семьи. Сколько интересных подробностей можно было бы рассказать об этом флигеле! Одна Татьяна Берс, сестра Софьи Андреевны, ставшая в замужестве Кузминской, достойна не одного романа, но — регламент, время, очередь — в соседней комнате слышен голос другого экскурсовода, чеканящего канонический текст.

|

Большой дом

Учеников в школе прибавлялось и Толстой перебрался жить в другой флигель, который был абсолютным близнецом нынешнего Литературного музея.

Одному Льву этого дома вполне хватало. Но в 1862 году его жизнь круто и навсегда переменилась — Соня Берс стала графиней Софьей Андреевной Толстой (1844 -1919). Ей было 18 лет, графу Льву — 34.

|

|  | Жених — Лев Николаевич Толстой

(1862) | Невеста — Софья Андреевна Берс

(1862) |

Росла семья — рос и дом. Сначала в 1866 году увеличили правое крыло деревянной пристройкой с террасой наверху. Одной из комнат пристройки был кабинет писателя, где, по словам Софьи Андреевны, он писал роман «Война и мир».

В конце 1871 года с левой стороны дома была сделана кирпичная пристройка, на верхнем этаже которой устроена была «Большая зала», а на первом этаже — передняя и нижний кабинет, он же библиотека. В конце 1894 года временная деревянная пристройка с правой стороны была заменена новой — бревенчатой, обложенной кирпичом, — симметричной пристройке 1871 года. И тогда же, в начале 1890-х, была построена крытая терраса — здесь собирались чады с домочадцами на чай, обед, на разговоры и приём ближних и дальних гостей.

Так постепенно изменялся облик дома — из небольшого княжеского флигеля вырос большой графский дом, в котором «великий писатель земли русской» прожил почти пятьдесят лет и где были созданы многие из его произведений.

|

|

В «Большой дом» я вошла как к себе домой: вот сейчас я поднимусь по скрипучей лестнице на второй этаж и увижу толстовский Биг-Бэн — до сих пор отсчитывающие время напольные часы XVIII века фирмы Norton в виде высокой башни; потом поверну направо — и войду в «залу»...

|

Вообще в доме сохраняется обстановка последних лет Толстого, когда из членов семьи здесь постоянно жили только Лев Николаевич с женой и их младшая дочь Алексадра. А вернее — последних дней.

|

И если бы экскурсоводом была я, если бы на пятки не наступала следующая группа, по этому дому я бы провела гостей сквозь призму «ухода»...

|

"Каждая несчастная семья несчастлива по-своему", — так начинается роман о женщине, которая захотела уйти из семьи.

В конце жизни, в одной из работ Толстой вернулся к смыслу эпиграфа из этого романа (возможно, — вдруг поняв, а может быть, — думая об этом всегда):

|

"Много худого люди делают сами себе и друг другу только оттого, что слабые, грешные люди взяли на себя право наказывать других людей. «Мне отмщение, и Аз воздам». Наказывает только бог и то только через самого человека".

|

Одинокий несчастный старик, так и оставшийся ребёнком, Лёвой-рёвой, Толстой наказал себя сам, разрушив спокойную жизнь семьи своим комплексом бога. Деспот и моралист победил апостола непротивления.

|

|

Из поколения в поколение переходили семейные реликвии — мебель красного дерева, парадные зеркалá XVIII века, фамильные портреты.

Со стены у входа смотрели на обедающих дедушки-бабушки Волконские-Толстые — прототипы литературных героев произведений их потомка; в старинных зеркалах отражались лица гостеприимных хозяев и гостей со всего мира — каюсь, я туда, в зеркало, заглянула.

|

| На другой стене висят портреты самогó Толстого (один из них, написанный И.Крамским, — лучший, на мой взгляд, портрет писателя, ещё не знающего, что впереди у него случится перелом мировоззрения); Софьи Андреевны (Валентин Серов, кристально честный человек, показал на нём то, что увидел — классическую барыню) и дочерей — Татьяны, кисти И.Репина, и Марии, чей портрет практически написан Н.Ге.

|

Когда все были молодые, здесь звучала музыка и смех: уложив детей спать, Лёвушка и Соня часами играли на рояле в четыре руки; а когда приезжала феерическая свояченица Толстого, сестра Сони, Татьяна Берс, все замирали, слушая её пение, очарованные и немного влюблённые — то ли в голос, то ли в юную красоту.

|

| | Сёстры — Софья и Татьяна Берс (Кузминская) |

Стихи к знаменитому романсу «Сияла ночь» были написаны А.Фетом после одного из таких концертов, правда, дело было в другом имении, но это неважно — и здесь по ночам звучала музыка, и смущённая Таня казалась ещё прекраснее в отблесках свечей и лунном свете, а насмешливый хозяин, сидя в глубоком вольтеровском кресле, ехидно замечал:

— Как это — "тебя любить, обнять" ? Фету не положено обнимать Таню — он человек женатый.

В последние годы, когда атмосфера в доме стала для Толстого нестерпимой, он редко выходил к общему столу. Вечер накануне его ухода вспоминает дочь Александра:

|

"С вечера 27-го чувствовалось особенно тяжёлое, напряжённое настроение. Сначала матери не было за чаем, она занималась корректурами. Мы сидели за столом вчетвером: отец, Душан Петрович (Маковицкий, домашний врач Толстого), Варвара Михайловна (Феокритова, машинистка-переписчица, подруга Александры) и я. Отец пил чай из сухой земляники. Через некоторое время пришла мать. Я встала, взяла свою чашку и вышла. Скоро пришла Варвара Михайловна и сказала мне, что, как только я ушла, отец взял свой стакан с земляникой и тоже ушёл к себе..." (Александра Толстая, «Жизнь с отцом»)

|

| Из зала дверь ведёт в гостиную, одну из самых светлых во всех смыслах комнат дома, в которой жила когда-то любимая «тётенька» Толстого, Т.А.Ергольская, — "третье после отца и матери, и самое важное лицо в смысле влияния", как писал Толстой.

|

| Татьяна Александровна, Туанетт, — дальняя бедная родственница бабки писателя, матери Николая Ильича.

Она воспитывалась в их семье и с юности любила Николая, будущего отца Толстого. Ради этой любви отказалась стать его женой и благословила на брак с выгодной невестой — Марией Волконской. Но и когда он овдовел, она вновь не согласилась выйти за него замуж, став вместе с другими тётушками-родственницами воспитательницей его пятерых детей, через несколько лет ставшими круглыми сиротами.

|

| После смерти «тётеньки» комната была гостиной, но в бóльшей степени она связана с хозяйкой дома, графиней Софьей Андреевной.

Уложив спать детей, поцеловав и перекрестив их на сон грядущий, шла она в эту комнату, зажигала восковые свечи или керосиновую лампу и в очередной раз бралась расшифровывать каракули своего гениального мужа — он экономил бумагу. Софья Андреевна, близоруко щурясь, впотьмах переписывала набело страницы будущего романа.

На следующий день муж возвращал ей эти листы — перечёркнутые, дополненные правками, — а вместе с ними передавал и новые страницы рукописи; и так из месяца в месяц, из года в год.

|

| "Меня восхищала эта жизнь мысли…", — так напишет она позже о том периоде жизни, когда Толстой писал роман «Война и мир»; кабинет его тогда располагался в «Комнате под сводами» — наверное, поэтому в гостиной висит авторская копия знаменитой картины Репина.

|

| В этой комнате вообще много портретов — здесь и молодой дед Толстого по отцовской линии, и отец-мальчик, и юные тётушки, и красавица Татьяна Берс, внешность которой, по словам Толстого, совпала с внешностью Наташи Ростовой.

И самый интересный портрет, написанный Николаем Ге, — Софья Андреевна с младшей дочкой Сашей.

Знать не знала тогда мать семейства, что держит на руках главного прокурора своей жизни.

|

Рядом с гостиной расположена комната с большим «итальянским» окном и выходом на балкон. Эта комната в последние годы жизни была кабинетом Толстого.

|

|

Здесь находятся вещи, которые сопровождали Толстого от рождения до ухода — письменный стол его отца, за которым писатель работал всю жизнь; знаменитый диван, на котором родились и сам Толстой, и его братья и сестра, и его дети; дедовское «рогатое» кресло, в котором так приятно было пить утренний кофий...

|

И много фотографий — старших братьев, сестры-монахини, соратников-толстовцев и писателей-сотрудников журнала «Современник», с восторгом когда-то принявших молодого графа-поручика в свою среду, с каковой средой он с треском порвал взаимоотношения через несколько лет.

А над книжной полкой (копией тот, которую сделал сам Толстой и которая была сожжена фашистами), в деревянных скруглённых рамах, он повесил репродукции фрагментов поразившей его «Сикстинской мадонны» Рафаэля — кто знает, может, такой он представлял свою маменьку...

В этой комнате, среди фотографий и портретов дорогих людей Толстой провёл последние часы перед уходом из Ясной Поляны.

Но сначала он внезапно проснулся... |

В спальне Толстого молодая экскурсовод обращала внимание туристов:

— Такие блузы, как эта, сшитая Софьей Андреевной, носил Лев Николаевич.

|

| Конечно, висящая на шкафу блуза-толстовка, совсем не та, которую носил Толстой; может быть, и вязаное покрывало с греческим орнаментом совсем не то, которое связала Софья Андреевна; вполне возможно, что и подушечка-думка с вышитой подписью "Одна из 700 Ш-х дур" вышита не рукой сестры писателя, монахини Шамординского монастыря, одной из семисот.

|

Но, стóит в это поверить, и вместе с несчастным стариком видишь мерцание свечи из-под двери в кабинет, и слышишь, как жена, замученная старуха, пытается найти то, что от неё прячет затравленный старик, — завещание...

|

"28 окт. Лёг в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги... Вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С.А. что-то разыскивает, вероятно, читает... Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать..." (Л.Толстой, Дневники, 1910)

|

Спальня Софьи Андреевны располагалась рядом, но через лестницу.

И жена не услышала последних шагов мужа в этом доме — муж "затворил её дверь".

|

|

В эту, самую поразительную комнату дома, нас не повели. А жаль — в ней, помимо множества фотографий детей и внуков, висит старинная икона «Спас Вседержитель», семейная реликвия Толстых.

В этой комнате Софья Андреевна занималась хозяйственными расчётами, вела переписку с издателями сочинений мужа, писала дневник и автобиографические повести — сейчас многое издано.

В этой комнате в 1919 году Софья Андреевна умерла от воспаления лёгких.

|

По лестнице спустились мы вниз, остановились в секретарской комнате и библиотеке и двинулись дальше, мимо небольшой комнаты, о которой экскурсовод даже не упомянула.

С тех пор, когда Толстой тяжело заболел, с начала 1900-х годов, в этой комнатушке жили домашние врачи, последним доктором Толстого был Душан Маковицкий.

|

| "28 октября, утром в 3 часа, Лев Николаевич в халате, в туфлях на босые ноги, со свечой, разбудил меня, лицо страдающее, взволнованное и решительное, сказал мне:

— Я решил ехать. Вы поедете со мной..." (Д.Маковицкий, «Уход Льва Николаевича»)

|

| Доктор Маковицкий до последней минуты был с Толстым и закрыл ему глаза в домике начальника железнодорожной станции в Астапове.

| | Л.Толстой и Д.Маковицкий (1909) | |

Тем временем экскурсовод напоминала туристам о том, что "в комнате под сводами располагался кабинет Толстого и в нём он писал свой всемирно известный роман «Война и мир»" и о том, что "великий русский художник Илья Репин писал здесь портрет великого писателя Льва Николаевича Толстого, который так и называется «Толстой в яснополянском кабинете под сводами»".

— А что это за кольца? — поинтересовался кто-то.

— В старое время здесь была кладовая, на эти кольца подвешивали туши забитого скота.

Всё. Больше не было сказано об этой комнате ничего.

Эта комната, как и многие другие в доме, меняла назначение — была и детской, и столовой, и кабинетом, и комнатой сыновей; была она и девичьей. В этой комнате на руках у Толстого умерла его любимая дочь Маша, самый духовно близкий ему человек. Сын писателя Илья писал, что с её смертью отец лишился "единственного источника тепла, которое под старость лет становилось для него всё нужнее и нужнее".

И тем страшнее и непостижимее для меня была запись в дневнике Толстого, где он писал, что в последний путь проводил он Машу только до въездных башен, поскольку то, что везли хоронить, никакого отношения к его Маше уже не имело.

|

|

Потом это была комната младшей дочери, Александры.

Сюда он спустился в ночь на 28 октября и попросил её помочь ему собраться.

|

"Долго в эту ночь мы не спали с Варей (Феокритовой). Нам всё мерещилось, что кто-то ходит, разговаривает наверху, в кабинете отца. Перед утром мы услыхали стук в дверь.

— Кто тут?

— Это я, Лев Николаевич. Я сейчас уезжаю... Совсем... Пойдёмте, помогите мне уложиться...

... Мы двигались чуть слышно и всё время останавливали друг друга: "Тише, тише, не шумите!" Двери были затворены и, когда я спросила, кто затворил их, отец сказал, что тихо, едва ступая, он подошёл к спальне матери, затворил её дверь и дверь из коридора..."

|

А потом в полной темноте, по скользкой осенней дороге, дошли они до кучерской, и старик в шерстяной шапке и калошах навсегда покинул Ясную Поляну — тёмной осенней ночью отъехала пролётка, увозящая прочь от всей прожитой жизни сомневающегося до последней минуты старика, твердящего как заклинание: "Главное, не согрешить..." (из письма дочери Александре, 29 октября)

|

| А через несколько дней с ним прощались в «Комнате для приезжающих».

Кто только не ночевал здесь из гостей — и Тургенев, и Фет, и Репин, и Чехов, и Танеев, и Мережковский, и Пастернак (отец) — весь цвет русской классики!

А когда гостей в доме не было, в этой комнате, которая была тогда его кабинетом, Толстой писал роман о женщине, которая решилась уйти...

|

"Мадам Бовари — это я", — писал Вольтер.

Толстой — это все его герои, и Анна Каренина тоже.

Он с юности писал правила — сначала для себя, потом для семьи, потом для всего человечества. Но главного правила для себя он выработать не смог — быть мужчиной, оставаться им до конца своих дней, даже будучи стариком.

Нет сильных людей — есть люди, способные побеждать свои слабости.

Нельзя убеждать детей, что их мать — безумная старуха.

Нельзя бороться с женщиной, тем более если прожил с ней всю жизнь.

Нельзя просто потому, что нельзя.

|

В старом доме было очень душно — жара на улице стояла неимоверная, и мы слегка облегчённо вздохнули, выйдя на волю, в яснополянский парк.

Красивая аллея от Большого дома идёт мимо Дома Кузминских в сторону развилки. Одна из тропинок ведёт в «Чепыж» — так раньше называли место, поросшее кустарником и молодыми деревьями после вырубок. Вообще эта часть заповедника граничит с лесами, входившими в XVI-XVII веках в систему оборонительных рубежей — самым простым способом обороны было устроить завалы из деревьев, засеку.

А «Чепыж» Ясной поляны — старинный дубово-липовый лес — единственная часть тульской Засеки, которая не вырубалась с детства Толстого, многим деревьям здесь больше двухсот лет, а то и больше.

|

| На небольшой опушке у дороги стоит лесное чудо, в те мои давние времена чудо называли «Наташа и Андрей», сейчас — «Дерево любви».

Два дерева, дуб и берёза, стоят приникнув друг к другу — будто положила руки тоненькая графинюшка Наташа на плечи мудрого князя Андрея в ожидании первых тактов вальса...

|

| Под их общую крону, на эту полянку, чередой прибывают юные невесты с женихами.

На земле, там, где навеки срослись корнями мощный дуб и тонкая берёзка, россыпью валяются монеты — новые влюблённые пытаются купить своё счастье.

|

| А дорога через «Чепыж» вела мимо залитых солнцем полян — без конца и края...

И так хорошо дышалось в этом старом лесу, спасающем от жары и толп экскурсантов, — дорога к «Ёлочкам», к любимой скамейке Толстого была совершенно пустынна.

|

В течение многих лет сам Толстой и Софья Андреевна пытались засадить участок севернее «Чепыжа» еловыми посадками; ели принимались плохо, но в конце концов сдались — прижились, и к концу жизни Толстого «Ёлочки» было любимым место его прогулок — тихо и спокойно шелестели ветвями двадцатилетние ели, а на скамейке из берёзовых жердей, которую распорядилась здесь поставить для него жена, он любил отдыхать или работать.

|

"Я всегда любуюсь на эти ёлочки; это моё любимое место", — цитирует Толстого А.Гольденвейзер («Вблизи Толстого»).

|

Вот эти еловые посадки и погибли, когда был пущен в строй Щёкинский гигант.

На их место посадили новые ели, и специалисты-лесоводы стали с тех пор практически постоянными жителями усадьбы.

В тот год, когда мы приехали к Тётушке, погибали уже новые посадки — рыжие верхушки засыхали, отравленные ядовитыми отходами социалистического производства.

Сколько горьких слов тогда было сказано ею... Как было понятно, долго ели не протянут.

|

| Картина, которая предстала сейчас перед взором, ввела в шоковое состояние: мы будто оказались в выгоревшем лесу — вокруг стояли те самые, молодые когда-то, ели, которые пыталась спасти моя Тётушка, рыжие, сухие, страшные.

Не одно дерево, не поляна — весь еловый лес был мёртв, мы стояли на еловом кладбище.

|

Уже дома, листая старый путеводитель по Ясной Поляне, прочла потрясающе пафосные строчки:

Вот уж действительно: Лев Николаевич сильно не узнал бы свою Ясную...

|

Бессонная ночь с злобно гнетущими тёмными силами в стенах «Дома Волконского» завершилась с первыми криками петухов. За небольшим оконцем забрезжил рассвет, и звуки шагов на чердаке стихли.

Я дождалась, когда рассвет перешёл в раннее утро, и потихоньку вышла из комнаты.

Накануне мы все, конечно, ходили к Толстому, но я хотела остаться с ним наедине.

Ранним утром я шла тогда по безлюдным аллеям усадьбы мимо цветущего яблоневого сада с дурманящим запахом, мимо дубов в три обхвата и тонких шелестящих берез, шла медленно — мне нужно было успеть задать Толстому все вопросы, услышать ответы, не согласиться, высказать свою точку зрения, опять спорить и опять спрашивать...

Тишина стояла абсолютная над скромным бугорком.

И я забыла все свои вопросы, несогласия и заревела.

Все мои родные могилы были ещё впереди, горечь утраты не была знакома, слово «никогда» ещё не резало сердце — но на краю оврага в «Старом Заказе» я оставила тогда часть своей души...

|

А потом мы шли по прохладному лесу — бесконечному, тёмному, старому — и говорили об этом безумном количестве гектаров, принадлежавших когда-то семье графа Толстого, о том, сколько вообще надо человеку земли, и кто из них прав — Толстой или Чехов...

В детстве старший брат Николай рассказал маленькому Лёве о своей тайне: у оврага в «Старом Заказе» закопал он зелёную палочку с секретом "как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились..." Здесь и завещал Толстой похоронить его, "в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня". Возможно, это решение было ещё связано и с тем, что Толстой был отлучён от церкви и не мог быть похоронен на фамильном кладбище рядом с отцом, матерью, детьми...

Знакомая дорога вела к «Зоне тишины». Увидев эту табличку, висящую на дереве, мы было удивились: а разве надо об этом предупреждать? И тут же сзади грохнул гогот молодеческий — весёлая компания с пивными банками в руках обсуждала отпуск на Мальдивах. Говорят, я взглядом убить могу — заткнулись мгновенно.

Не доходя до оврага, мы присели на лавку, ожидая, когда рядом с Толстым никого не будет, и я в очередной раз задумалась: почему фашисты, на полтора месяца обосновавшиеся в Ясной Поляне, устроившие пожар в Большом доме при отступлении, не тронули, не осквернили могилу Толстого? Из любви к литературе? Или потому, что Софья Берс была немного немкой? Или не успели? Или ещё не озверели? Ответа не было.

Прошло много лет с того раннего рассветного утра. Я опять стояла рядом с Толстым.

Наверное, он знал, как часто и много я с ним не соглашалась и спорила, пока не поняла: любой человек — и великий тоже — до конца дней остаётся маленьким ребёнком.

|

|

«Мне отмщение, и Аз воздам...»

Он сам с собой спорил всю жизнь, всю жизнь искавший секрет счастливой жизни.

Зелёная палочка, на которой написан её секрет, есть в судьбе каждого — редко у кого она гладкая и длинная, чаще — корявая, в зазубринах.

Каждый ищет секрет своей счастливой жизни — свою зелёную палочку.

А она находит нас сама — палочка-тире между годом рождения и годом смерти...

|

Накануне поездки не спалось.

Я достала с полки книгу воспоминаний Сергея Толстого «Очерки былого», полистала страницы с фотографиями и в очередной раз взглянула на них — на добродушного старичка, поразительно похожего на великого писателя, и строгого молодого человека рядом с ним.

|

| Фотография 1946 года, в отцовском кресле-коляске сидит Сергей Львович, а за его спиной — секретарь, Николай Пузин.

Стариков любить трудно. И бывает очень трогательно наблюдать проявление взаимной нежности старого и юного. Отношение этих двух людей друг к другу чувствуется даже сквозь время — только вглядись.

Перечитала вступительную статью к книге, написанную Н.Пузиным, и там нашла такие строчки: |

"Каждый, кто впервые встречал С.Л.Толстого, неизменно испытывал глубочайшее чувство волнения. Он не только был сыном великого писателя, но он был, особенно в старости, похож на него внешне, похож изумительной живостью своих рассказов. Казалось, будто являешься свидетелем чудесного перевоплощения."

|

| | Н.П.Пузин и С.Л.Толстой, 1946 | |

Дай-ка, думаю, залезу в поисковики, может, там что-нибудь есть о самóм Пузине. Набрала «ясная поляна пузин», нажала на первую же ссылку и застыла перед монитором.

Я никак не могла отвести глаза от даты события — 23 января 2008 год.

Как — 2008? Он, что, все эти годы был жив? Сколько же ему было тогда лет?

Когда нам — 20, сорокалетние кажутся глубокими стариками, а уж шестидесятилетние вызывают глубокую жалость: скоро им, несчастным, предъявят билет в один конец.

Пузину было тогда едва за шестьдесят, Тётушка была моей нынешней ровесницей — мне они казались реликтами, мастодонтами.

В эту ночь я прошерстила интернет, перечитала всё, что там есть о Пузине и наткнулась на слова нынешнего директора музея «Ясной Поляны» В.И.Толстого:

|

"Сергей Львович Толстой не был человеком сентиментальным, скорее — сдержанным и даже суровым. В последние годы жизни вокруг него оставалось всё меньше людей, к которым он был привязан и которым доверял безоговорочно. И в числе этих немногих едва ли не самым близким был совсем молодой тогда Коля Пузин..."

|

Я была потрясена — своей юношеской глупостью и своей же юношеской безошибочностью восприятия.

Глупостью было, убедив себя, что Пузину в те годы было лет сто, не попытаться уже в век интернета найти о нём информацию. А узнав, что он ещё работает в Ясной Поляне, нужно было бы срочно туда ехать и умолять, просить об экскурсии.

|

| Не знаю, насколько срочно я бы туда отправилась, но это ощущение невстречи, упущенной возможности — не покидает.

И по поводу второго потрясения. Вполне можно было бы объяснить мои восторженные воспоминания тогдашней молодостью, если бы не было сейчас на множестве сайтов тех же слов восхищения этим уникальным знатоком толстовского гнезда, которые я носила в себе долгие годы. Его называли душой Ясной Поляны.

Душа умерла. Гений места покинул Ясную Поляну.

| | Н.П.Пузин (1911-2008), 2001 год | |

Странное чувство оставило это посещение Ясной Поляны.

Запрет на фотографирование — мера понятная, но — непонятная. Если таким образом стимулируется покупка изданий путеводителей, то не слишком большой их выбор увидели мы в сувенирном киоске. Удивил ассортимент сувениров — взмокшие от жары пряники в целлофане, никому не нужные конфетные коробки, побрякушки китайские...

Но самое главное — не было ощущения жизни в доме, которое сопровождало тогда, когда по тихим комнатам нас водил Николай Павлович Пузин.

Тогда никто никого не подгонял, можно было задержаться сколько хотелось у фотографий, вглядываясь в лица тех, кто, казалось, на время покинул этот дом. Можно было задать вопрос и услышать не формальный ответ, а небольшое эссе, после которого возникали новые вопросы.

Николай Павлович обладал редкой способностью одушевлять музейное бездушное пространство, где, как правило, не терпят диалогов с экскурсантами, не любят неудобные вопросы, где отсутствие живого человеческого тепла вымораживает всякое желание прикоснуться к судьбам обитателей дома.

"Не возвращайтесь в прежние места..." ? Наверное.

А может, всё проще. Пришли другие времена, выросло другое поколение, важным для жизни стало иное. И одно из этого иного — если необходима информация, то получить или донести её нужно как можно быстрее, не тратя своё и чужое время на детали, подробности, размышления, сомнения и прочую интеллигентскую рефлексию. А тот, кто ищет, тот всегда найдёт — любые подробности, на любой вкус.

Мне повезло, что в моей молодости, в самые благодатные годы для открытий и потрясений, случились встречи с увлечёнными, обладающими уникальными знаниями и харизмой экскурсоводами — Н.П.Пузиным и А.М.Кучумовым из Павловска. Эти очень точные слова — о них:

|

"О милых спутниках, которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет;

Но с благодарностию: были."

|

И при упоминании о Толстом и Ясной Поляне моей душе есть куда возвращаться — в то летнее утро глубоко-застойного года, на поляну перед домом «зеркала русской революции», где на лавочке сидели, как мне тогда казалось, два старичка, которым было о чём поговорить без свидетелей.

|

Шелестело перед домом «Дерево бедных»,

скрипели половицы светлой залы,

"рояль был весь раскрыт и струны в нём дрожали..."

Молодые хозяева готовились к приёму гостей.

|

|